出産を終えて自宅に戻ったとき、「これからどうしたら…?」と途方に暮れる方は少なくありません。気軽に頼れる人がいない。夫にすべて頼むのも難しい。泣き止まない赤ちゃんの前で、自分まで泣きたくなってしまう——そんな自分を責めず、赤ちゃんとの時間を過ごすヒントになればと、先輩ママにお話を伺いました。

ご登場いただくのは、2児の母であり、ワーク・ライフバランスコンサルタントとして働く新井セラさん。「ひとりでがんばらない育児」を実践し、仕事復帰も果たした彼女の体験談をご紹介します。

「産後をひとりで乗り越えるのは難しい」と妊娠中から認識し、ケアサポートに関して自身で調べていたという新井さん。そんな彼女が出会ったのは、一人の産後ドゥーラ。「桑原さんがいてくれたから我が家は回っているんです」と語る新井さんの声から、産後から7年にわたって温かくサポートしてくれる伴走者の存在が見えてきます。

まずは知っておきたい「産後ドゥーラ」とは?

産後ドゥーラとは、出産後の家庭に訪問して家事・育児・心のケアまでを担ってくれる専門的な支援者のこと。ベビーシッターや家事代行とは違い、「お母さん自身の回復と安心」に主眼を置いて寄り添ってくれるのが特徴です。

料理や掃除、上の子のお世話に加え、母親の不安や葛藤にも耳を傾けてくれる──「ひとりでがんばらなくていいんだ」と思える時間を提供する“心と暮らしの伴走者”といえます。

ベビーシッターや家事代行との違い

・お母さん自身の回復と安心に主眼を置く

・料理・掃除・上の子のお世話に加え、母親の不安や葛藤にも耳を傾けてくれる

・育児のコツを教えてもらえる

利用料金:地域により異なります

探し方: 全国の認定ドゥーラは一般社団法人ドゥーラ協会で検索できます

「この人がいなければ我が家は回らない」7年間の信頼関係

新井セラさん 群馬県在住、6歳と2歳の男児の母。お仕事ではワーク・ライフバランスコンサルタントとして企業や行政の働き方改革を力強くサポート。自身の出産・育児では「ひとりでがんばらない選択肢」を柔軟に活用している。

妊娠中に気づいた「このままじゃ無理」

——出産前から産後の支援を探していたそうですね。

新井さん: 実母がすでに他界していて、夫の育休も最長1ヶ月程度の見込みでした。「ひとりで乗り切るのは無理」と容易に想像がついたので、安定期に入る頃には産後の生活に向けて動いていました。

——産後ドゥーラとの出会いは?

新井さん: インターネットで検索し、群馬県初の認定産後ドゥーラ・桑原礼子さん(https://reikodoula.com/)を見つけました。サイトの文章から誠実さが伝わってきて、すぐにプレ面談をお願いしました。会った瞬間「この人は信頼できる」と大好きになりました。

——どんなところから「信頼できる」と感じられたのでしょう?

新井さん:とにかく穏やかで、押しつけがましくなくて。プロとしても人としてもすごく信頼できる、優しい方なんです。「この方にだったら安心してお願いできそう」と思えました。

赤ちゃんを預けて、ただただ「寝てもいい」時間

——桑原さんがいらっしゃると、どんな風に過ごすんですか?

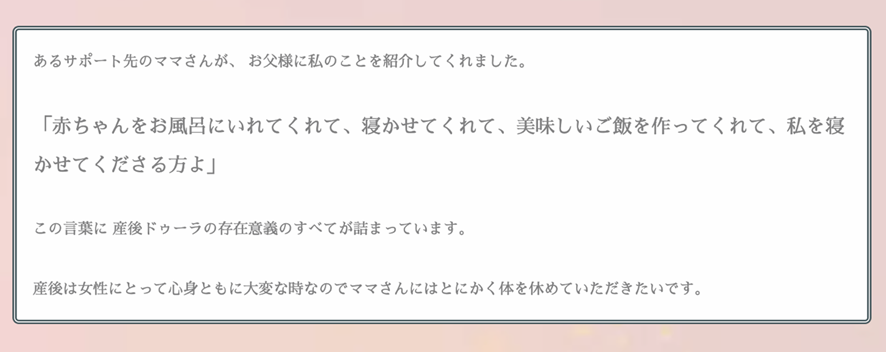

新井さん: さまざまな角度からサポートいただきますが、産後に何よりありがたかったのは、何の遠慮もせずに寝かせてもらえることでした。子どもを預かってもらって、お風呂にゆっくり入る。髪を乾かして、ちょっと横になるつもりがそのままぐっすり。出産後ってそんなことが必要だったりしますが、なかなかできないですよね。それができるというのが、本当にありがたかったです。

しかも、目を覚ましたら私のご飯が用意されていて、冷蔵庫には美味しそうな作り置きが何品も。子どもはお風呂もミルクも済んで寝かしつけてもらっていて……もう、泣きそうになりました。

——精神的なケアはもちろんですが、前提として“安心して預けられる”ということが必須ですよね。

新井さん: そうなんです。プロとしてのスキルがあってこそ、信頼してお任せできます。お風呂の入れ方も、泣いている赤ちゃんの扱い方も。しかも私や夫にコツを教えてくださるのも心強くて。

「この人に相談すれば大丈夫」と思える拠り所があるのは、産後の母親にとって何よりの支えです。

プロに頼る経験が、子どもをかわいいと思える余裕をくれた

——現在も関係が続いているんですね。

新井さん: もう7年近いお付き合いです。子どもの成長を一緒に喜んでくれて、まるでちょっとした親戚のような存在。その間に桑原さんにはお孫さんも生まれたのですが、私に「マザーズバッグはどんなものが使いやすいかしら」と相談をくださったり。そういう関係性が本当に心地よくてありがたくて、今でも定期的にサポートをお願いしています。

——頼れる人、甘えられる人って、やっぱり欠かせませんよね。

新井さん:そう思います。夫に赤ちゃんを任せて寝ようとしても、夫も疲れているし、母親ってちょっとした泣き声に反応しちゃいますよね。寝たつもりが、たいして休まっていなかったり(笑)。

そういう意味で、私の場合は、家族以上に頼りやすいのが産後ドゥーラさんだと感じています。

——育児ってうまくいかないことも多いですが、じつは自分が思うほど深刻なことじゃなかった、という側面もありますよね。

新井さん:私も、泣き止まない赤ちゃんを前にして「わかってあげられなくてごめんね」と自分も思わず泣いてしまった夜もありました。今思えば、そんなに気にすることじゃなかったとわかりますが、その時は気持ちの余裕がないですから。

桑原さんに「よくがんばってますよね」「2人とも本当にかわいい、いい子たちですよね」と言ってもらうことで、改めて子どもたちのかわいらしさを実感できると感じることもたくさんあります。

桑原礼子さんのHPより。「あるサポート先のママさん」というのが、じつは新井さんなのです。

自分に合う支援の形を見つけ、自分自身を快適に

公的サービスも上手に活用、「1時間250円」の子育て支援も

——高崎市の公的支援も併用されていたそうですね。

新井さん:長男が1歳になる頃に「子育てSOSサービス」という画期的な支援がスタートしました。未就学児のいる家庭にヘルパーさんが来て、掃除・洗濯・料理・お風呂上がりのケアなどをサポートしてくださいます。公共サービスなのでお願いできる範囲は限定的ですが、1時間250円という価格が本当にありがたくて。今でもよくお世話になっています。

高崎市HPの子育てSOSページはこちら

——ほかにも産後ケア施設など活用されましたか?

新井さん:はい。高崎市の「産後ケア事業」の一環で、病院に滞在するタイプのサポートを次男の産後に利用しました。友だちの話やSNSで「ごはんがおいしい」と評判の佐藤病院を選びまして(笑)。子どもを預かってもらって、まずはひと眠り。おいしいごはんを食べてまた寝る。 起きたらおやつもいただいて、リフレッシュして子どもと一緒に帰宅する。たったそれだけで、本当に心身ともに元気になれるんです。

じつは、「病院に滞在する」ってハードルが高そうと思っていたんです。市のHPを見ても、「沐浴指導」とか「母乳指導」とか、〜〜指導という文字ばかりが目について、内心「ご指導いただくよりただただ寝かせていただきたい、、、」なんて思ったりしました(笑)。

産後に保健師さんが訪問してくださった時に「寝かせてもらうだけでもいいんですか?」と聞いたら「大丈夫ですよー。施設にもよるので気軽に聞いてみてください」と。それで安心して利用できました。

——「指導よりも寝かせてほしい」…産後ママの本音ですよね。

新井さん:産後3ヶ月間くらいが一番しんどかったので、ここで気兼ねなく休めたのは本当にありがたかったです。家族の支えはもちろん必要ですが、家族だけではやっぱり難しいのでプロの支援が必要、と思います。

早期の仕事復帰も実現「ひとりで抱えこまない育児」

——お仕事にも順調に復帰されたと伺いました。

新井さん: 長男・次男とも産後10ヶ月くらいで職場復帰しました。私は働き方改革のコンサルタントをしていて、もっと長く育休を取ることはできる職場なのですが、私自身が仕事をしない生活に耐えられなくて(笑)。

保育園、公的サービス、民間支援をすべて組み合わせて「ひとりで抱えこまない育児」を実現できたおかげで、仕事が楽しみ!という気持ちで復帰できました。

産後ママへのメッセージ:「甘えではない、子どものための選択」

私自身、産後ケアに頼ろうと考える前に、「そうは言っても、支援を受けるに足るほど、困難な状況なのかな?私なんてまだまだ、もっと大変な方が本来受ける支援では?」という気持ちのハードルがありました。

でも、どんな状況の家庭であっても支援を受けるべきというのが産後ケアの趣旨だと思います。親が健康で笑顔でいること。それが子どものためにも家族のためにも大切です。

「何かあれば相談できる」という拠り所があるのとないのとでは、本当に大違い。産後ケアサービスを積極的に利用して、サステナブルでハッピーな子育てができる家庭がひとつでも増えてほしいなと思います。

【妊娠中にできる準備】

1.妊娠初期:市区町村の産後ケア事業や産後ドゥーラを探す

2.安定期:施設見学やプレ面談を受ける

3.妊娠後期:市区町村の産後ケア事業で事前申し込みが必要かなど最終確認

【こんな時は産後ケアを検討しては?】

□ 夜泣きでまとまって眠れない日が続く

□ 赤ちゃんが泣き止まず、自分も泣きたくなる

□ 家事が全くできない状態が続き、ストレスを感じる

□ 配偶者も疲れ切っている

□ 相談できる人が身近にいない

【配偶者から見たメリット】

妻の心身の回復により、家庭全体が安定

育児のコツを夫婦で学べる

妻一人に負担が集中することを防げる

がんばらない仕組みを、ひとつでも多く

出産や育児は、人によって状況もサポート体制も異なります。ですが、どんな人にも共通するのは、ずっとがんばり続けるのは難しいということ。そして、ひとりでがんばる必要はない、ということです。

産後ケアは「甘え」ではありません。誰かに頼るということは、母親としての弱さなんかでは決してなく、家族を守るための当たり前の選択肢です。まずは1回だけでも試してみる。それだけで、育児の景色が変わるかもしれません。

その選択肢がもっと当たり前に、もっと幅広くなり、「がんばらない仕組み」がより浸透していくことを願ってやみません。