みなさんは、「産後ケア」という言葉を聞いたことはありますか? 出産の直後は、女性の心身に大きな影響があります。その回復と維持には、心身をケアしていたわることが大切といわれています。

「みんなの産後ケア」では、より具体的に・役立つかたちで、産後の女性の心や体の状態を紹介するとともに、それらをケアする方法や、どうしたらそのケアを受けられるのか、家族や周囲にどのように頼れるのかなどを専門家の声を交えてお伝えしていきます。

また、これから男性の育児参加が増えるなかで、パパがどのように産後ケアに関わっていくことができるのかのヒントや、男性自身の産後のケアについても情報発信をしていければと考えています。

まずは産後ケアの概要と必要性について解説します。この記事を読んで、産後ケアの大切さを知っていただきたいです。

産後は心も体もボロボロ、だから頼っていい

産後ケアとは、「出産によってさまざまな影響を受けた女性やそのご家族の、心や体をケアすること」をいいます。

出産では、大量の出血があったり産道や腟が傷ついたりなど、体に大きなダメージを受けます。「産後の女性の体は、交通事故にあったのと同じくらい」と言い表す人もいるほど、ボロボロともいわれます。このような身体的・機能的な影響だけではなく、心理的な影響もあります。

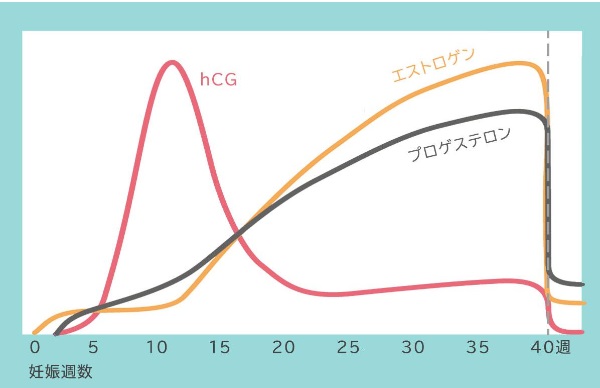

妊娠すると、女性の体内ではエストロゲンやプロゲステロンなどの女性ホルモンが増加し、出産まではホルモンの多い状態が維持されます。しかし、増加した女性ホルモンは、出産とほぼ同時に一気に減少。ジェットコースターのように急降下するのです(下記イラスト参照)。

女性ホルモンは、女性の心身に大きな影響を与える存在です。それらが急激に少なくなることで、例えばわけもなく涙が止まらなくなったり、眠れなくなったり、イライラしたり、感情が大きく揺さぶられることが少なくありません。影響には個人差がありますが、多くの女性が産後、こうした状況になります。

しかも、これは自分でコントロールできることではないため、どうしたらよいのかわからなくなってしまう人も多々います。そんな中、生まれたばかりの赤ちゃんのお世話もしなければならないとなると、心と体が悲鳴をあげてしまいます。

両親や祖父母との同居が当たり前だった昔は、もしもママが産後、心身に大きなダメージを受けたとしても、家族で協力してママを休ませることが可能でした。しかし、核家族化が進んだ現代では、産後のママが一人で家事と育児を担うケースが珍しくありません。その結果、ママの負担が必要以上に増えすぎてしまいました。

近年、そのことが問題視されて、社会が少しずつ変わってきています。法律が変わり、男性も育児休業をとるようになるなどしている中、産後の女性の心と体をケアする「産後ケア」の必要性が訴えられるようになってきたのです。

法律にも書かれているママの「産後ケア」の必要性

産後ケアの必要性は、法律にも記されています。

2019年11月29日に通称「産後ケア法案」と呼ばれる「母子保健法の一部を改正する法案」が成立しました。これにより、市町村など地方自治体の一部のみで行われてきた産後ケア事業が初めて法制化されることになったのです。

2021年4月からは、生後1年以内の母子を対象とする産後ケア事業の実施が市町村の努力義務となりました。2022年度には予算も拡充され、今後もさらに認知の拡大や普及が進んでいくことが期待されます。

4つのサポートで、産後の心身をケア

産後ケアは、大きく4つのサポートに分けられます。

- ママの体のサポート

- 授乳や育児のサポート

- ママの食事や生活のサポート

- ママの心のサポート

それぞれどんなサポートを行っているのか、詳しく見ていきましょう

1.ママの体のサポート

産後まもない女性の体は、出産による多大な影響を受けています。出産後まもない時期には、これから始まる長い育児を存分に行うためにも、まずは母体を回復させることが大切です。ゆったりと睡眠をとるなど、母体の健やかな回復に向けた支援をするのが、産後ケアの大きな目的のひとつといえます。

2.授乳や育児のサポート

出産したばかりで、慣れない赤ちゃんのお世話にドキドキしてしまうママやパパの授乳、育児を助けるのも、産後ケアの役目です。授乳やミルク、睡眠、排便、子どもの肌の様子など、「これでいいのかな」「このやり方であっているのかな」という不安や悩みを、助産師などの専門家がサポートをします。

3.ママの食事や生活のサポート

母体を回復させるには、栄養バランスの整った食事をとることが重要なポイントになります。食事や生活のサポートをして、産後のママの体を回復しやすくすることも大切な産後ケアです。

4.ママの心のサポート

産後の女性ホルモンの急激な変化にともなって生じた、気持ちの落ち込みや変化の多くは、産後しばらくして、再びホルモンのバランスが整っていくと、自然と改善していきます。しかし、中にはなかなかもとに戻らないまま、産後うつを発症してしまうケースも少なくありません。そうした状態に陥らないための、心のサポートは産後ケアの中でも非常に重要と考えられています。

ママの「産後ケア」は、昔の日本や海外では常識

なかには「産後にわざわざお金を払ってまでケアをしてもらうなんて、私には関係ない」と思う人がいるかもしれません。ですが、産後ケアにお金をかけることは決して贅沢なことではないのです。

海外の多くの国では、「産後ケアは、出産を経験したすべての女性やそのご家族にとって必要なもの」と考えられています。お隣の国、韓国では出産後、産後ケアホテルに滞在するのが一般的ですし、台湾にも産後の女性を対象にした食事の宅配サービスがあり、多くの人が利用しています。「産後の肥立ちの回復にはお金をかける必要がある」ということは、当然のように認識されています。

もちろん、産後ケアサービスを利用せずに済むなら、それにこしたことはありません。ですが、利用することは、決して特別なことではないのです。

のちほど説明しますが、自治体と提携している産後ケア事業を申し込めば、自治体から補助があるので、実際に支払うのは利用料金の一部のみです。多少はお金がかかりますが、もしもここで無理をして心身をこわしてしまうと後々、治療費などが必要になったり、仕事ができなくなったりしてしまうかもしれません。産後ケアを利用することには、そうした事態を避けることにもつながるはずです。特別なことと思わず、興味があれば申し込みを検討してみるのがおすすめです。

産後ケアはどこから申し込めばいい?

産後ケア施設は市区町村の自治体を通じて申し込むものと、個人が直接申し込むものとに大きく分けられます。どこから申し込むかによって、費用の補助の有無が異なります。

1.自治体を通じて申し込む

お住まいの市区町村を通じて、提携している産後ケア事業の利用を申し込むことが可能です。この場合、自治体から利用料金の一部が補助されるため、利用者が支払う負担額は、個人で申し込む場合よりも少なく済みます。

具体的な申し込み方法は自治体によって異なりますが、

自治体が提携している産後ケア事業者から、利用したいところを選ぶ

↓

お住まいの地域の保健センターに利用を申請する

↓

承認されたら、産後ケア事業者に連絡し、予約をする

↓

産後ケアサービスの提供を受ける

↓

自治体からの補助分を除いた料金を支払う

という流れになるのが一般的です。

提携している産後ケア事業者の一覧は、お住まいの自治体のホームページなどから確認が可能です。

2.個人で民間の産後ケア施設を申し込む

産後ケア施設によっては、住む場所にかかわらず利用が可能なところもあります。いわゆる「民間」の産後ケア施設です。そうした施設は、利用したい個人が事業者に申し込むことができ、空きがあればすぐに利用が可能です。しかし、民間の産後ケア施設には自治体からの補助がなく、支払う利用料が高額になる傾向があることは、覚えておくとよいでしょう。とはいえ高額な分、自分の理想に近い産後ケアを受けられやすいというメリットもあります。いろいろ見比べて、検討してみてください。

産後ケアを申し込むタイミングは?

自治体の産後ケア事業を利用する場合、申し込みから実際に利用できるようになるまでに数週間かかるというケースも、なかにはあるようです。より確実に利用するには、妊娠中に申し込みを済ませておくのがおすすめです。そうすれば、審査の進み具合などにイライラせず、スムーズに利用できるはずです。

タイミングに迷う場合は、利用したい産後ケア事業者や自治体の担当者に直接問い合わせてみると、ベストなタイミングを教えてもらえるかもしれません。

産後ケアを活用して、産後の心と体を健やかに保ち、これからの育児にそなえていきましょう。