産後ケアは市区町村といった自治体の努力義務として、法律にも記載されています。海外では一般的になっている国もある産後ケアですが、日本ではまだまだ認知度が高いとはいえません。産後の女性の心身のケアがなぜ必要なのか、今回はその理由を紹介します。

産後ケアが必要な理由

出産によってさまざまな影響を受けた女性やご家族の心や体をケアすることを「産後ケア」といいます。

2019年11月に成立した、「母子保健法の一部を改正する法案」(通称「産後ケア法案」)により、生後1年以内の母子を対象とする産後ケア事業を行うことが法制化されました。

それにともない2021年4月からは、地方自治体が主体となった産後ケア事業が行われるようになったほか、最近では産後ケアに特化した宿泊施設も登場しています。

そう聞くと、「わざわざお金を払ってまでケアをしてもらうなんて、そんな贅沢、私にはできない」「有名人が受けるもので、私には関係ない」と思う人もいるでしょう。ですが産後ケアは、決して特別なことでも、贅沢なことでもないのです。

日本では核家族化が進んだことにより、近くに両親や親族などの頼れる人がいないところで妊娠・出産をする人が増えてきました。その結果、妊娠や育児に不安を感じたとしても相談したり頼ったりできる相手がなく、ママが悩みを抱えたまま孤立してしまうことが多くなっています。

産後の女性の心と体は、とてもデリケートな状態にあります。産後の体に起こる急激な変化のせいで、自分でコントロールしようと思っても、思うようにいかない状態にあることも少なくありません。ママを助けたいと思うパパも、同じような思いを抱えることがあるでしょう。産後ケアは、そうしたママやパパの助けになると考えられています。

産後のママの体はジェットコースターのように変化

産後のママの体に起こる変化について、少し詳しく解説しましょう。

産後の女性の体には、約10ヶ月の妊娠期間中に起きた変化を一気に戻そうとする動きが生じています。

例えば妊娠中、子宮は非妊娠時の5倍の高さにまで大きくなります。大きくなった子宮は内臓が圧迫し、食欲不振や胃もたれ、便秘、頻尿、息苦しさなどを生じさせます。また、血液の量が増えるので血圧も上がりますし、体温が上昇して汗をかきやすくなり、体重ももちろん増加します。

妊娠中、徐々に生じたさまざまな変化が、産褥(さんじょく)期と呼ばれる1ヶ月半~2ヶ月間(6~8週間)の間に一気に、まるでジェットコースターのように元に戻っていくのが産後の体です。産褥期は妊娠期間の5分の1~7分の1ほどしかありません。つまり、妊娠時の5~7倍のスピードで、産後の体は変化していくわけです。いかに急激かがおわかりいただけるのではないでしょうか。

また、妊娠中に生じた変化が元に戻ること以外に、産後ならでは痛みやトラブルがあらたに加わることもあります。出産時に会陰(えいん)という、肛門と腟の間をつなぐ部分が裂けたり、帝王切開の傷が痛んだり、尿漏れなど排尿のトラブルも生じやすくなるほか、母乳が出始めることで乳房が張り、乳腺炎のリスクも出てきます。

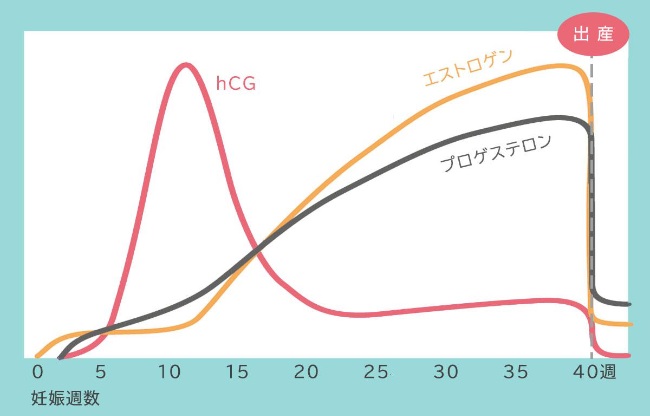

目に見える変化だけではありません。妊娠中に分泌量が大きく増加した女性ホルモンが出産と同時にガクンと減るため、心にも変化が生じます(下記の図参照)。

このように心身に急激な影響がある時期だからこそ、産後はしっかりと心身を休め、回復させる時間をとることが大切だといわれています。

産後ケアも含めたバースプランを

産後の回復が順調で、自宅でもゆっくり体を休められる環境にあり、産後ケア施設を利用せずに済むなら、それにこしたことはありません。

事実、昔の日本のように、両親や祖父母を加えた三世代同居が当たり前だったような時代は家庭内にも人手があり、出産を終えたばかりの女性が体を休めやすい状況にありました。ですが、核家族化が進み、産後も夫婦二人で過ごすことが多くなった現在では、なかなかそうもいかないことがあるでしょう。そんな時、産後ケアが果たす役割は、決して小さくないはずです。

まだまだ「産後ケアを利用する」というと特別感があるかもしれませんが、近隣の台湾や韓国などでは、産後ケアを受けることがもはや当たり前。特別なものではなくなっています。日本でもそうした流れが今後来ることが考えられます。産後ケアは法制化されましたし、自治体と提携している産後ケア事業を申し込めば、利用料金の一部補助も受けられ、費用面の問題も多少は軽減されます。

これからは妊娠、出産のプランを考える時に、産後ケアも含めた計画をたてる時代になるかもしれません。しっかりと産後の心と体をケアして、健やかに育児ができるとよいですね。

参考:

病気がみえる vol.10 産科(メディックメディア)